Angkor

| Angkor | |

|---|---|

| Vedere panoramică la Angkor Wat | |

| Locație | |

| Stat | |

| provincie | Provincia Siem Reap |

| Dimensiuni | |

| Suprafaţă | 351.000.000 m² |

| Administrare | |

| Corp | Grupul Sokimex |

| Hartă de localizare | |

| |

Coordonate : 13 ° 26'N 103 ° 50'E / 13.433333 ° N 103.833333 ° E

| | |

|---|---|

| Angkor | |

| | |

| Tip | Cultural |

| Criteriu | (i) (ii) (iii) (iv) |

| Pericol | Nu este în pericol |

| Recunoscut de atunci | 1992 |

| Cardul UNESCO | ( EN ) Angkor ( FR ) Foaie |

Angkor este cel mai important sit arheologic din Cambodgia și unul dintre cele mai importante din Asia de Sud-Est . [1] În perioada cuprinsă între secolele IX și XV, a găzduit capitala Imperiului Khmer , al cărui centru religios și politic era.

Situl ocupă o parte din vasta câmpie aluvială dintre marele lac Tonlé Sap și lanțul muntos Phnom Kulen . Orașul Siem Reap , care s-a dezvoltat în anii 1920 în paralel cu creșterea fluxului turistic, este punctul principal de acces.

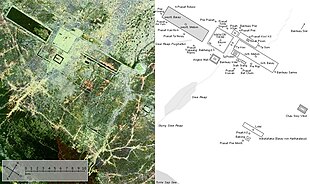

Majoritatea celor mai cunoscute și mai vizitate temple sunt concentrate într-o zonă de aprox 15 km pentru 6,5 km ) la nord de Siem Reap, dar suprafața totală care poate fi definită ca Angkor este mult mai mare. „Parcul arheologic Angkor”, înființat prin decret regal în 1994, se extinde 400 km² și include site-uri precum Kbal Spean , la distanță 40 km de zona centrală. [2]

Studii recente realizate de „ Greater Angkor Project ” [N 1] au confirmat existența trecută a unei conurbații mari cu densitate mică [3] intercalate cu câmpuri de orez și mai mult de 400 km² , cu o populație de câteva sute de mii de locuitori. [4] Conform acestor estimări, Angkor a fost, prin urmare, cel mai mare locuit din epoca preindustrială . [5]

Clădirile principale sunt de aproximativ optzeci, dar în total în zonă există sute de temple hinduse și budiste , deși din multe există doar urme sau ruine formate din grămezi modeste de cărămidă. [N 2] Cele mai vizitate au fost curățate de vegetație și în mare parte reconstruite în conformitate cu metoda anastilozei în perioada de dominație colonială franceză , în special începând cu prima perioadă postbelică. Cel mai cunoscut templu este faimosul Angkor Wat , considerat cea mai mare clădire religioasă din lume, [6] a cărei efigie stilizată apare pe steagul cambodgian .

Monumentele vizibile sunt toate religioase, deoarece clădirile comune, inclusiv reședința regală, au fost construite din materiale perisabile, cum ar fi lemnul și au rămas doar câteva rămășițe. [7]

Termenul Angkor

Termenul prin care este desemnat situl, în special nucleul clădirii de lângă Phnom Bakheng , este de origine relativ modernă. De fapt, a intrat în folosință după abandonarea sa de către curtea regală și majoritatea locuitorilor în urma invaziei thailandeze din 1431. Ea derivă din pronunția Khmer a sanscritului nagara ( नगर în devanagari ), „oraș”. [N 3]

Numele cu care constructorii săi se refereau la oraș în inscripțiile de piatră era Yaśodharapura . [N 4] Numele a fost menținut de-a lungul secolelor, [8] în ciuda reconstrucției sau relocării nucleului său principal, constând dintr-un „templu de stat”. Ultima sa încarnare, capitala construită de Jayavarman VII și înconjurată de ziduri puternice din Partea de 3 km , numită astăzi Angkor Thom . [9]

În mod similar, numele modern al templelor individuale nu este aproape întotdeauna legat de termenul cu care au fost indicate în momentul construcției și dedicării lor către divinitate. [10]

Istorie

De la preistorie până la Imperiul Khmer

O prezență umană foarte veche pe teritoriul cambodgian, datând din Acheulean , este mărturisită de pietricele lucrate în cuarț și cuarțit găsite în terasele de-a lungul Mekongului , în provinciile Kratié și Stung Treng și în provincia Kampot . [11] [12]

În faza care a urmat ultimei glaciații, odată cu intrarea în Holocen în urmă cu aproximativ 12.000 de ani, nivelul mării a crescut cu aproximativ 120 de metri. În zona Asiei de Sud-Est, zona care fusese treptat scufundată (cunoscută sub numele de Sundaland ) găzduise grupuri de vânători-culegători paleolitici , care se mutaseră în colonizarea unor zone precum Australia , adaptându-se la medii foarte diferite. [13]

În ceea ce privește tranziția la neolitic , au fost găsite așezări permanente de vânători-culegători care datează din a doua jumătate a mileniului al treilea î.Hr. , la acea vreme de coastă (nivelul mării era cu aproximativ doi metri mai înalt decât actualul), care încă nu prezintă semne de agricultură și reproducere în rămășițele de înmormântare. Un alt sit contemporan din centrul Thailandei, Khok Phanom Di, situat la vremea respectivă în mediul bogat în resurse alimentare constând din pădurea de mangrove a unui estuar , arată în schimb într-una din fazele sale istorice prezența subiecților de origine externă care se hrăneau și cu orez. [13] [14]

Cultivarea fundamentală a orezului pare să fi fost de fapt importată de populațiile austro - asiatice mon-Khmer , care au făcut o pătrundere lentă din nord în mileniul III î.Hr. și s-au amestecat cu populația existentă pentru a forma nucleul poporului Khmer. [15] Mai mulți cercetători au atribuit regiunii din Asia de Sud-Est o primărie în cultivarea orezului și forjarea bronzului , [16] deși cele mai recente ipoteze plasează domesticirea orezului în valea inferioară a râului Yangtze . [13]

Conform datelor disponibile, se crede că neoliticul din Cambodgia a avut o durată scurtă. [17] Din această perioadă au apărut lucrări terestre circulare caracteristice, descoperite la sfârșitul anilor 1950 în provincia Kampong Cham, care traversează granița vietnameză, a cărei funcție este încă dezbătută. [18] [19]

Există dovezi ale unei ocupații preistorice a siturilor angkoriene ulterioare, cum ar fi la Non Dua. [20] Phimai are și urme de așezări preistorice. [21] În Angkor prezența templelor nu a facilitat cercetările arheologice preistorice. Cu toate acestea, situl Lovea este situat la câțiva kilometri spre nord-vest. [20]

Tranziția către epoca bronzului este încă puțin cunoscută și nu există dovezi ale autorităților sau organizațiilor care la acea vreme s-au extins dincolo de satul unic, o structură de bază tipică societății preangkoriene care a rămas așa și în vremurile ulterioare. [22]

Intrarea zonei în epoca fierului și originea proceselor socio-politice care au condus la civilizația angkoriană se estimează că au avut loc începând cu secolul al V-lea î.Hr. [20] Spre deosebire de bronz (importat din Isan , acum o regiune thailandeză) , fierul a fost, de asemenea, extras și lucrat la fața locului, dar majoritatea siturilor găsite și studiate până acum din această epocă se află și în Thailanda, pe platoul Khorat , pe văile râurilor Mun și Chi . Înmormântările arată o creștere a disponibilității alimentelor, a bogăției, a comerțului între comunități și a organizării sociale. [20]

Principalul factor declanșator pare să fi fost marea dezvoltare a comerțului maritim de-a lungul rutelor care uneau India și China, caracteristică erei Han , și creșterea populației care a avut loc în epoca fierului. Pe litoral sau în zone ușor accesibile de la acestea, în epoca cunoscută sub numele de Funan, au fost construite mai multe centre urbane și producție de artizanat, cu depozite și ziduri de apărare, precum Óc Eo și Angkor Borei . [23]

Urmele evidente ale irigațiilor sistematice și crearea canalelor de drenaj, utilizate probabil și pentru transportul mărfurilor, apar în delta Mekong . Regiunile din interior, inclusiv cea din Angkor, au fost în schimb mai puțin expuse influențelor externe și, de asemenea, au absorbit inovațiile târzii, cum ar fi utilizarea câmpurilor inundate în cultivarea orezului , care a fost încă efectuată în general în primele secole ale erei creștine. "uscat", cu un randament redus. Zonele interioare, cum ar fi Sambor Prei Kuk, arată existența unor lucrări hidraulice, dar cu o extensie minimă în comparație cu cea pe care au avut-o ulterior în Angkor. Un proces care este fundamental pentru epoca ulterioară Khmer și Angkor, denumită generic „ indianizare ”, datează din această epocă. [24]

Trecerea de la preistorie la istorie în zonă are loc între secolul al II-lea î.Hr. și secolul al V-lea d.Hr., perioadă definită ca „protohistorică” deoarece, deși nu există surse scrise locale, există referințe în surse externe, precum cronicile chinezești despre Funan. [25] Perioada preangkoriană este situată între secolele VI și VIII d.Hr., [11] în timp ce cele mai vechi inscripții de piatră Khmer găsite până acum pot fi datate în primele decenii din 600 d.Hr. [N 5] Ele aparțin așa-numitului Regat Chenla , o entitate politică autentică Khmer. Se crede mai probabil că în locul unui regat unitar ar fi fost un set de entități aflate în opoziție politică, dar unite de obiceiuri și cultură. [26] Având în vedere și distribuția geografică a inscripțiilor atribuite conducătorilor precum Bhavavarman și Mahendravarman, se presupune că acesta își are originea în nordul Cambodgiei, între Vat Phou (acum sudul Laosului) și zona de la sud de munții Dângrêk . [27] [28] În cronicile chinezești este descris ca un regat vasal al Funanului care și-a luat locul. Mai degrabă, se pare că a fost o serie de centre de putere politică suprapuse [N 6] , inclusiv Iśanapura și Banteay Prei Nokor . [19] Mai mult decât o fractură violentă între epocile Funan și Chenla, o continuitate este modern ipotezată, corelată cu o schimbare interioară a populației, a activităților economice și a puterilor, [27] conform unui proces care reflectă ceea ce se va întâmpla șapte secole mai târziu. [29] La rândul său, există o puternică continuitate politică, religioasă și culturală între perioada Chenla și Angkor, deși prima nu are control centralizat asupra sistemelor de irigații, ceea ce pare a fi un aspect fundamental al Angkor. [30]

Din secolul al IX-lea până în al XI-lea

Data clasică a înființării Imperiului Khmer este considerată a fi 802, [N 7] când Jayavarman II , angajat într-o lucrare de reunificare a regatelor Chenla prin cuceriri militare, căsătorii și vasalii, s-a proclamat chakravartin (suveran universal, literalmente „rege ale cărui roți de car sunt de neoprit ”) în Mahendraparvata . Ceremonia sacră, oficiată de un brahman , avea ca scop sancționarea rituală a independenței Kamvujadeśa da chvea (regatul javanez al Sailendra conform lui Coedes, Champa conform interpretărilor ulterioare sau, mai puțin plauzibil, Srivijaya ). [31] [32] [N 8] Ipoteza general acceptată este că această locație este Phnom Kulen. Deja în 1936, Philippe Stern a identificat primul „ templu de munte ” Khmer din Rong Chen . [33] [34] [35] Studii recente, atât pe teren, cât și prin sondaje Lidar , au determinat o extindere neașteptată. Până acum câțiva ani, considerat un sit minor, al cărui interes se datora în primul rând mitului întemeierii sale, pare să fi avut dimensiuni considerabile și să fi fost echipat cu lucrări de gestionare a apei foarte asemănătoare cu cele din Ankgor, care au fost întreținute la cel puțin până la sfârșitul secolului al XI-lea. [36] [37]

Sursa primară primară din primele două secole ale erei angkoriene și dinastia fondată de Jayavarman este stela fondatoare a lui Sdok Kok Thom (clasificată ca K.235 ). Conține 340 de linii de sanscrită și inscripții Khmer antice și datează din jurul anului 1052. [38]

Cunoașterea istorică a civilizației angkoriene derivă de fapt din examinarea, interpretarea și compararea surselor precum inscripții pe piatră (în special pe pietrele de temelie ale templelor), săpături arheologice, rapoarte de călătorie și cronici ale diplomaților, comercianților și călătorilor (în special Chineză) și prin descrieri în basorelief, care ilustrează evenimente de război, dar și din viața de zi cu zi. În ultimele decenii, noi metode de supraveghere de sus au făcut, de asemenea, posibilă investigarea rămășițelor lucrărilor hidraulice, infrastructurilor și clădirilor care erau foarte greu de identificat de la bază.

Venind din sud-estul Cambodgiei actuale, conform inscripțiilor găsite în diferite locuri Jayavarman II pare să se fi mutat între diferite orașe Chenla sau capitale ale timpului său, precum Indrapura și Vyadhapura . [31] La începutul secolului al IX-lea, sa mutat în câmpia din jurul marelui lac, ceea ce a garantat un surplus alimentar sub formă de orez și pește, precum și fertilitatea solului și disponibilitatea constantă a apei dulci. De ceva timp capitala sa a fost Amarendrapura . Locația exactă nu este cunoscută, dar printre diferitele ipoteze ( a fost propusă și provincia Battambang ) [31] există faptul că ar putea fi localizată chiar în zona Angkor, în apropierea părții de vest a uneia dintre cele două mari ape artificiale. bazinele sitului (așa-numitul baray ), cel vestic . Aici un grup de temple ruinate par să aparțină acelei epoci, cel puțin în fundațiile lor originale, sau chiar secolului precedent, cum ar fi Ak Yum . De fapt, prima sa fundație pare să dateze de la începutul secolului al VII-lea și a fost un sit important și a fost raportat în inscripțiile deja la vremea lui Jayavarman I. Ulterior a fost îngropat pe jumătate în construcția barajului sudic al vestului baray și a fost excavat de George Trouvé în 1935). [39] Jayavarman s-a stabilit în cele din urmă în Hariharalaya , astăzi Roluos , la mai puțin de 15 km de Angkor, unde a murit în 834-5, mai degrabă decât în 850. [40] [N 9] A rămas capitala cu regii succesivi, [33] deși cronologia tradițională este discutată [40] și din primii doi regi (Jayavarman II și fiul său Jayavarman III) nu există inscripții contemporane care să depună mărturie , dar numai referințe ulterioare. [41] [42]

La scurt timp după intrarea sa pe tron în 889 , în urma unei lupte violente pentru succesiune, Yasovarman I a mutat capitala de la Hariharalaya la Angkor, în jurul dealului Phnom Bakheng , pe care l-a terasat și împodobit cu altare, creând templul său de stat ca nucleu. a noii capitale, numită de Groslier „Yaśodharapura I”. De asemenea, el a construit primul mare rezervor al lui Angkor, baray-ul estic . [40] Motivele acestei schimbări sunt neclare și au fost avansate mai multe ipoteze. Potrivit tezei de astăzi, râul Siem Reap care alimentează marele baray are o natură complet artificială, mai degrabă decât rectificarea unui curs de apă existent, așa cum se credea anterior. Apare de fapt creat cu o deviere de la râul Puok la 10 km spre nord, concomitent cu ridicarea templelor. [N 10]

Lipsa unei reguli clare de succesiune directă de la tată la fiu, caracteristică regatelor Khmer anterioare [N 11] și rețeaua complexă de relații și rudenie între familiile nobile au fost adesea la originea unor dispute violente între moștenitorii direcți și reclamanți care ar putea revendica drepturi succesorale. Acest lucru explică, de asemenea, utilizarea tipică a noilor conducători de genealogii revizuite pentru a-și susține dreptul la guvernare, în special în secolele al IX-lea și al X-lea. Ele sunt adesea inconsistente și citează liniile regale pre-angkoriene. Acest lucru a făcut reconstrucția cronologică a succesiunilor oarecum complicată și incertă. [43]

Unul dintre cele mai evidente cazuri a fost cel al lui Jayavarman IV . Maternal legat de Yasovarman, la moartea sa s-a opus succesiunii directe filiale. Mișcându-se la aproximativ 70 km spre nord-est, el și-a creat propria capitală Lingapura , Koh Ker de astăzi, iar mai târziu și-a extins stăpânirea la întregul regat. [44] La moartea sa, după câțiva ani de conflict, a avut loc revenirea lui Yasodharapura la rangul de capitală incontestabilă de către Rajendravarman , nepot atât al lui Jayavarman al IV-lea, cât și al lui Yasovarman. Noul conducător a construit estul Mebon și Pre Rup , despre care se crede că au format centrul unui nou oraș regal situat la sud de estul Baray. [45] . Fiul său și succesorul său Jayavarman V a construit în schimb Hemasringagiri („munte cu vârf auriu”), Ta Keo de astăzi, considerat primul templu Khmer complet din gresie. [46] [47]

Din secolul al XI-lea până la construcția Angkor Wat

Dintr-o perioadă de război civil care a durat un deceniu, figura lui Suryavarman I a apărut în jurul anului 1010. Conform distribuției geografice a inscripțiilor care îl menționează, el pare să provină din nord sau nord-est, unde și-a exercitat puterea înainte de a domni în Angkor. [48] Noua dinastie se mândrește cu o descendență străveche în inscripții și corelații cu descendențele regale Chenla. Este numit „zeii soarelui” datorită prezenței zeității solare Surya sau Uditya / Āditya în numele conducătorilor. [48] Suryavarman a sărbătorit preluarea puterii cu o gamă largă de lucrări în capitală și s-a remarcat prin extinse activități de construcție în restul imperiului. De fapt, el a extins bine-cunoscutele complexe arhitecturale din Preah Vihear și Wat Phu , în Laosul de astăzi. De asemenea, i se atribuie lucrările inițiale ale marelui complex Preah Khan , la 100 km est de Angkor. [49]

Pe lângă începerea lucrărilor la vestul Baray , a construit un grandios palat regal (din materiale perisabile, deci rămân doar reziduurile fundațiilor). Rămășițele zidurilor perimetrului lateritei închid o suprafață de 600 pe 250 de metri. [49]

A fost o eră marcată de prosperitate și pace internă, dar și de războaie de expansiune, care au extins granițele imperiului în teritoriile Laosului și Thailandei actuale. Toleranța religioasă exercitată a dus la presupunerea că Suryavarman I ar fi putut fi budist, dar în diferite colțuri ale regatului și-a stabilit propriile linga în conformitate cu cultul șaivit caracteristic predecesorilor săi. [48] Succesorul său Udayadityavarman II a completat baray, construind vestul Mebon [50] și marele Baphuon în centrul său. Construită pe un teren instabil, modificată de mai multe ori și deja parțial prăbușită în era angkoriană, a făcut obiectul unui efort îndelungat de reconstrucție și a fost inaugurată în 2011. [51]

După încă o perioadă de dispute, Suryavarman II a ajuns la putere în jurul anului 1113. Astfel începe perioada Mahīdhara , în care sunt asistate diferite schimbări. Centralizarea puterii în figura reală pare să fi crescut, se reia o politică militară expansionistă, atât la nord, cât și la est, și budismul Mahāyāna este promovat, inițial în curentul Vajrayana caracteristic Phimai . [52]

Angkor Wat

În timpul domniei lui Suryavarman II, cea mai înaltă expresie a artei clasice Khmer a fost atinsă în construcția Angkor Wat, cel mai cunoscut templu din Angkor. [53] Înălțată între 1113 și 1150 , a fost probabil terminată după moartea regelui și probabil folosită și ca mausoleu. [53] [54] Spre deosebire de celelalte temple din capitală, dedicate de obicei lui Śiva și orientate spre est, acesta este de altfel consacrat lui Vishnu și orientat spre vest. Pe lângă faptul că este asociat cu zeul, vestul este o direcție legată de moarte și rituri funerare. [55] Gardul exterior este un perete dreptunghiular, de 4,5 m înălțime, 1024 în lungime est-vest și 802 în direcția nord-sud. În exterior, aproximativ treizeci de metri de teren deschis îl împart de șanțul care îl înconjoară complet, cu o lățime de 190 de metri. [56] Angkor Wat portretizează perfect cosmologia hindusă : turnurile centrale reprezintă Muntele Meru (casa zeilor), zidurile exterioare munții care închid lumea și șanțul oceanului dincolo de munți . Mai mult, în măsurători și în relațiile arhitecturale pare să prezinte numeroase referințe astronomice și la ciclurile Soarelui și Lunii. [57] [58]

Structura este compusă din vechea temă arhitectural-religioasă a templului-munte (dintre care cele mai vechi exemple din zonă sunt Ak Yum și Bakong) și cea mai recentă dintre galeriile concentrice. Simplificând, este de fapt o structură piramidală centrală, cu trei niveluri concentrice, fiecare dintre ele fiind delimitată de o galerie patrulateră, cu patru gopuras pe laturi și patru turnuri la colțuri. Cel mai înalt nivel are aspectul tipic al a cinci turnuri quincunx , turnul central ridicându-se la 42 de metri. Templul se află în centrul zonei închise de șanț, pe o terasă de aproximativ 332 pe 258 m. Restul de 9/10 din zonă pare să fi fost ocupat de construcții civile, dispuse într-o rețea și de palatul regal (conform tradiției din nordul templului). [56] Această ipoteză, avansată de Groslier în anii 1960, pare confirmată de sondaje recente Lidar. [59]

Intrarea are loc în mod tradițional dinspre vest, printr-un drum pavat înălțat care traversează șanțul și este de fapt cu cel puțin un secol mai târziu decât clădirea principală. Lung de 350 de metri, este împodobit cu balustrade nāga și traversează gopura de vest, lată de 230 de metri, cu rămășițele a trei turnuri. Altarul din sudul turnului conține o statuie mare Viśnu cu opt brațe, care probabil era venerată în altarul central. [56] Drumul este flancat de două clădiri tipic angkoriene, „bibliotecile”. [N 12] [56]

O terasă cruciformă precede marea gopura de intrare vestică către galeria exterioară, pe care sunt sculptate unele dintre cele aproape 2.000 de apsare care împodobesc Angkor Wat, inclusiv singurul al cărui zâmbet își arată dinții. [56]

Galeria exterioară găzduiește faimoasele basoreliefuri din interior, care cu o extensie de 600 m lungime și 2 înălțime alcătuiesc cel mai lung grup sculptural continuu din lume. [60] Trei părți din patru sunt ocupate de reprezentări de origine indiană, cum ar fi scene din Mahābhārata și Rāmāyaṇa (subiect original al Reamker , o operă literară Khmer aparținând mult mai târziu perioadei în care budismul Theravada va fi majoritar cult). În partea de sud, există două scene distincte cu regele Suryavarman II, în plus față de judecata sufletelor lui Yama , cu reprezentările cerurilor și ale iadurilor, care prezintă scene de mare grosolănie. [56]

Grupul de subiecte istorice, care ocupă semilatul sud-vestic de 94 m lungime, [N 13] oferă detalii interesante. Pe de o parte, o audiență regală a lui Suryavarman, poate un jurământ de loialitate [54], pe de altă parte, o procesiune militară, în forma tradițională descrisă de Zhou Daguan. Prinții și comandanții, identificați prin inscripții și a căror importanță este dezvăluită de numărul de umbrele de soare, preced și urmează regele, sculptat în dimensiuni mai mari cu 15 umbrele de soare, toate montate pe elefanți de război masivi. Spre final, prințul Jayasimhavarman conduce un departament din provincia Lavo ; Urmează un corp de mercenari thailandezi cu aspect sălbatic, înarmați cu sulițe. [56] De asemenea, s-a emis ipoteza că este un fel de marș funerar, având în vedere subiectul basoreliefurilor din sud-est. [54]

Secțiunea sudică a părții estice poartă în schimb reprezentarea grandioasă a frământării oceanului de lapte , lung de 49 de metri. Detaliul vine să reprezinte numeroase forme de viață marină, reale sau mitice, precum pești, crocodili, broaște țestoase, dragoni și naga. Scena centrală, cu Muntele Mandara acționând ca un stâlp pentru operație, este bogată în detalii, dar a rămas incompletă în jurul figurii Visnu central. O caracteristică Khmer deosebit este prezența Ravana și Hanuman, două personaje ale Rāmāyaṇa absente în mitul original. [56]

Două dintre cele patru pavilioane de colț, cele din sud-vest și nord-vest, sunt, de asemenea, decorate cu basoreliefuri. [56]

Jayavarman VII și Angkor Thom

Preah Khan

A urmat o perioadă tulbure după moartea lui Suryavarman II, caracterizată prin domnii de scurtă durată, conflicte facționale și dispute cu Cham vecin. Istoriografia tradițională menționează invazia lor cu bărci prin Tonle Sap și demisia Angkor în 1177. Aceasta ar fi urmată de revenirea dintr-un fel de exil voluntar al lui Jayavarman VII, o luptă de eliberare și aclamarea sa ca rege. În realitate, ipoteza că facțiunile Khmer și Cham s-au aliat între ele în disputele interne după moartea lui Suryavarman II pare mai realistă. Datarea invaziei în sine, datorită surselor chinezești, pare îndoielnică. [61]

În orice caz, se crede în mod tradițional că Preah Khan (nume modern care înseamnă „sabie sacră”) a fost construit de Jayavarman VII pe locul victoriei sale finale și dedicat tatălui său, Dharanindravarman II . Stela de fundație a templului (K.908), găsită de Glaize în 1939, în versetele sale în sanscrită din 179, oferă un elogiu regal, câteva detalii despre acest templu și alte temple și 1191 ca dată a consacrării. [62] Se crede că marele templu, cu baray acum drenat, era scaunul regal (de asemenea datorită prezenței intrărilor decorate cu naga, caracteristică altor scaune regale, dar nu și a templelor de dimensiuni comparabile, cum ar fi Ta Prohm) și capitala provizorie înainte de finalizare al lui Angkor Thom. Este posibil ca situl să fi fost ocupat anterior de palatul regal al lui Yasovarman II și Tribhuvanadityavarman. [63]

Angkor Thom

Angkor Thom este ultima capitală construită în Angkor, construită la începutul secolului al XII-lea. [9] [64] Zidurile sale laterite pătrate de 8 metri înălțime, la aproximativ 3 km de fiecare parte, închid o suprafață de 145,8 hectare și sunt înconjurate de un șanț de 100 de metri lățime. [65] A găzduit conducătorul, elita religioasă și militară și oficialii guvernamentali, în timp ce populația comună locuia în afara. Negustorii și vizitatorii străini, precum Zhou Daguan, l-au numit un oraș opulent. [65]

Grandoarea și relevanța structurii închise a lui Angkor Thom a convins mulți cercetători să caute urme de structuri similare înainte de aceasta. Goloubew, de exemplu, a investigat pe larg capitala Yasovarman în anii 1930. [9] Până acum, însă, toate urmele care au fost propuse treptat ca posibile indicii ale existenței unor ziduri anterioare reale au găsit diferite interpretări concludente. În general, se crede că Angkor a rămas o structură fundamental deschisă până la domnia lui Jayavarman VII, fără limite formale și că, în cazul lui Angkor Thom, trauma provocată de invazia Cham din 1177 a jucat un rol important. [9] [45 ] [N 14]

Accesul se face prin cinci drumuri mari care duc la gopuras mari, înalte de 23 de metri și acoperite cu fețe distincte în stil Bayon și Indra călărind un elefant cu trei capete. Patru corespund străzilor principale care taie orașul în jumătate de-a lungul direcțiilor cardinale. Cea de-a cincea, numită „ușa victoriei”, se deschide spre est și este aliniată cu palatul regal și cele două terase cu fața spre el. Ai quattro angoli vi sono quattro piccoli santuari, chiamati tutti Prasat Chrung , le cui steli di fondazione hanno fornito informazioni preziose sul periodo. [65]

La struttura ha evidenti significati simbolici e la capitale si pone come un microcosmo che rappresenta l'intero universo. [65] Per le strade di ingresso sono state date diverse interpretazioni. Fiancheggiate da statue di dei e demoni (diversificati dall'atteggiamento: sereno da un lato, guerresco dall'altro) che hanno sotto di sé il corpo squamoso di un grosso naga la cui sommità a nove teste si apre alla fine del ponte, sono state correlate al mito induista dell'oceano di latte o al simbolo dell'arcobaleno, che unisce il cielo alla terra. Boisselier ha suggerito un'interpretazione basata sulla vittoria di Indra sui demoni, con le sculture in pietra a simboleggiare yakṣas a guardia di futuri attacchi a sorpresa. [65]

L'enorme attività del suo costruttore Jayavarman VII si svolse secondo Stern in uno schema a tre fasi, caratteristico di diversi regnanti khmer a partire da Indravarman I . [66] [67] Nella prima edificò opere pubbliche, come le dharmasala , ponti e strade ed il proprio baray, lo Jayatataka , associato al grande tempio di Preah Khan , costruito secondo la tradizione sul luogo della vittoria sui Cham. Nella seconda fase costruì una serie di templi, dedicati ai propri progenitori divinizzati. Il primo fu il noto Ta Prohm , dedicato alla madre in forma divinizzata di Prajnaparamita , dea della saggezza e madre in senso metaforico dei Buddha . Jayavarman professava infatti il buddhismo Mahāyāna e lo impose come religione di Stato, promuovendo l'identificazione del sovrano nella figura di Lokeśvara . Seguì il Preah Khan, dedicato al padre. La terza fase culminò nella costruzione del "tempio-montagna" noto come Bayon (nome attribuitogli dai francesi nel XIX secolo, il suo nome originario era Madhyadri ), [68] centro ideale della nuova capitale, con le sue enigmatiche torri quadrate che riportano sui lati raffigurazioni enormi del volto di Lokeśvara. [69] [N 15] Caratteristiche dello stile denominato proprio Bayon, oltre che in diversi altri templi di Angkor Thom, sono presenti anche a Banteay Chhmar e nel Preah Khan Kompong Svay . Ricerche recenti hanno determinato che il loro numero, stabilito in 49 torri da Dumarçay (di cui 37 ancora erette), potrebbe arrivare a 59 contando quelle posizionate sulla galleria più esterna, secondo una disposizione inizialmente non considerata possibile. [70] Leggermente scostato dal centro geometrico di Angkor Thom, caratteristica comune nell'architettura khmer, [9] il Bayon dimostra in alcuni dettagli che l'attività edilizia di quegli anni fu talmente frenetica da impedire di raggiungere il grado di raffinatezza e precisione di costruzioni precedenti, sia dal punto di vista ingegneristico che artistico. [71]

Dopo la frenesia caratteristica del regno di Jayavarman VII l'edificazione di templi in pietra diminuì notevolmente, limitandosi perlopiù a modifiche e interventi sugli edifici esistenti. L'ultimo tempio in pietra costruito ad Angkor risulta infatti essere il Mangalartha [72] , inaugurato nel 1295 da Jayavarman VIII . Succeduto a Indravarman II , figlio di Jayavarman VII, riportò lo shivaismo al rango di religione di Stato, tanto che durante il suo regno si ebbero atti di iconoclastia su statue ed edifici di ispirazione buddhista. [N 16] Nel XIV secolo il buddhismo theravada diventò però la religione ufficiale, ancor oggi dominante in Cambogia.

Alla fine del XIII secolo la capitale venne visitata dal diplomatico cinese Zhou Daguan , che vi soggiornò tra il 1296 e il 1297. [73] Mosso da interessi commerciali a conoscere usi e costumi del popolo e della corte reale, ne lasciò un colorito resoconto, oltre a una descrizione della città al culmine del suo splendore, in cui spicca la grande "torre di bronzo", identificata con il Baphuon.

Il declino

L'iscrizione in sanscrito K.300, che viene considerata quella incisa in epoca più tarda tra quelle ritrovate, menziona l'ultimo re sicuramente shivaita, Jayavarmādiparameśvara, salito al trono nel 1327. [74] [75] [76] A ratificare un mutamento evidente nella diminuzione dell'attività e della qualità artistica, la fine del XIV secolo viene del resto talvolta definita già "post-angkoriana". [77]

Nel corso del XV secolo Angkor conobbe un rapido e definitivo declino del suo peso politico e demografico, malgrado vi siano evidenze che ancora alla metà del XVI secolo venisse sottoposta a restauri e usata come sede reale. [N 17]

L'ipotesi storiografica tradizionale attribuiva l'abbandono quasi esclusivamente all'espansionismo di Ayutthaya , con il quale i Khmer furono in conflitto semi-permanente dalla metà del XIV secolo, e al saccheggio avvenuto dopo un lungo assedio nel 1431, con un susseguente sprofondamento in un periodo buio, definito "medioevale". [N 18] [3] Oltre a ciò tra le cause della decadenza veniva pure menzionata la diffusione del buddismo theravada, [78] sebbene tale religione fosse la stessa della potente Ayutthaya. Tuttavia ancora alla metà del XVI secolo i khmer apparivano in alcune occasioni abbastanza forti militarmente da contrastare con successo i thai, [79] con i quali peraltro si erano stabiliti da tempo forti legami economici e soprattutto culturali, tanto che nel XIV e buona parte del XV secolo lo khmer fu probabilmente lingua ufficiale comune ad entrambi i regni. [80]

Studi successivi hanno portato a considerazioni aggiuntive circa le ragioni dello spostamento del centro politico ed economico del regno nella zona dell'attuale capitale Phnom Penh . Ad esempio l'aumento del commercio marittimo cinese dell' epoca Ming e la necessità di migliori collegamenti con le zone costiere a seguito del rilievo assunto dai commerci rispetto alla produzione agricola. [81] [82] In tali commerci giocarono probabilmente un ruolo malesi e cinesi, che entrarono per via matrimoniale nelle famiglie dell'élite khmer, legando ancora di più i commerci alla corte reale. [80]

La tesi di una decadenza determinata più da motivi ecologici che da eventi storici precisi, avanzata compiutamente [N 19] da Groslier in un articolo pubblicato nel 1979, [83] ha trovato riscontro in diverse ricerche a partire dalla seconda metà degli anni novanta. [84] [85] Lo sfruttamento eccessivo del territorio e la diminuita efficienza dell'apparato irrigativo (con una serie di conseguenze, tra le quali è stata ipotizzata anche la diffusione della malaria ) avrebbero portato a una diminuzione della centralizzazione e del potere reale, con conseguente minor interesse e disponibilità di manodopera per la costruzione e manutenzione dei templi, nonché al rapido declino demografico-politico del sito.

Studi stratigrafici sui sedimenti dei baray e del fossato di Angkor Thom e su terreni adibiti a coltivazione hanno ulteriormente perfezionato l'ipotesi del dissesto ecologico, confermando che abbiano giocato un ruolo rilevante nel declino della "città idraulica" [86] le variazioni climatiche avvenute tra la fine del XIV e l'inizio del XV secolo, legate alla fine del periodo caldo medievale . [64] [81] [87]

In ogni caso il modello politico-economico angkoriano, comprendente il primato della casta sacerdotale induista, venne sostituito da nuove forme di organizzazione socioeconomica. Il fatto che Angkor si trovasse oltretutto in una zona scarsamente difendibile, lungo le naturali direttive di invasioni thai e contrattacchi khmer che si succedettero fino alla seconda metà del XVI secolo, poté ulteriormente contribuire allo spopolamento e all'abbandono quasi totale del sito. [80]

Storia recente

La "riscoperta"

Le prime notizie su un'incredibile città di pietra celata nella giungla giunsero in Occidente verso la fine del XVI secolo, ad opera di portoghesi in fuga da Sumatra in seguito all'occupazione olandese.[88] Il primo resoconto dettagliato in ordine di tempo [N 20] fu opera di Diogo do Couto , che si ritiene abbia raccolto la testimonianza del frate cappuccino Antonio de Magdalena, che visitò Angkor attorno al 1585. [89] [90]

Nel 1601 Marcelo de Ribadeneira ipotizzò addirittura che le grandi costruzioni semiricoperte dalla giungla fossero opera di Alessandro Magno o dei romani.[88] 46 anni più tardi le rovine di Angkor Thom, paragonate all' Atlantide di Platone , vennero fantasiosamente attribuite all'imperatore romano Traiano . [91] [92]

La grande città ei suoi templi restarono in buona parte nascosti dalla vegetazione fino alla seconda metà del XIX secolo , quando i resoconti di esplorazioni in maggioranza francesi, ma anche inglesi e statunitensi, portarono al grande pubblico il mito della "città perduta nella giungla" che affascinò generazioni di europei. Preminente in tal senso fu l'influenza dei racconti di viaggio di Henri Mouhot , che aveva ottenuto il supporto della Royal Geographic Society . Furono probabilmente i pregevoli disegni che illustravano Voyage dans les royaumes de Siam, de Cambodge, de Laos , pubblicato postumo causa la morte per malaria a Luang Prabang alla fine del 1861,[88] a garantirgli il successo che non avevano avuto resoconti precedenti. Era stato infatti già pubblicato ad esempio Voyage dans l'Indo-Chine, 1848-1856 di padre Bouillevaux, un missionario francese che aveva visitato Angkor dieci anni prima (cosa accreditatagli da Mouhot stesso). [93] Il francese del resto non si presentò mai come lo "scopritore di Angkor", appellativo che gli venne in seguito attribuito dalla stampa popolare. [90] In realtà il sito era rimasto comunque in parte abitato e manutenuto. Angkor Wat era un monastero buddista oggetto di pellegrinaggio, visitato più volte nel XVII secolo da portoghesi e spagnoli.

Restano tracce persino di visitatori giapponesi nel XVII secolo: su un pilastro del secondo livello di Angkor Wat c'è un'iscrizione calligrafica che riporta la data del 1632 e la prima planimetria nota di Angkor Wat è opera di Kenryio Shimano, che visitò Angkor tra il 1632 e il 1636.[88]

Caratteristica di Mouhot e di altri esploratori e visitatori fu l'attribuzione dei monumenti a una civiltà molto antica che non avrebbe avuto nulla a che fare coi moderni khmer, visti come miseri indigeni barbari, in un'ottica tipicamente colonialista . [93] Del resto i locali stessi sembravano ignorare la storia delle costruzioni e attribuirle ad entità mitologiche. Sul finire del XIX secolo rilievi archeologici veri e propri, compiuti dal primo direttore dell'EFEO Louis Finot , [89] e lo studio delle iscrizioni, ove spicca l'attività di Étienne Aymonier , chiarirono che i monumenti risalivano in realtà a pochi secoli prima ed erano sicuramente khmer. [94]

Inoltre, sebbene le ultime iscrizioni in sanscrito risalgano alla prima metà del XIV secolo, sono stati documentati lavori di edificazione abbastanza estesi (ad esempio sulla Terrazza del Re lebbroso , sul Phnom Bakheng e attorno al Bayon) e di cura dei canali continuati fino al XVII secolo. Anche i bassorilievi di Angkor Wat dei corridoi a nordest furono terminati appena verso la fine del XVI secolo. [3]

Ricerca e restauro

Durante la dominazione francese vennero intrapresi innanzitutto lo studio e quindi anche il restauro dei monumenti. Nel 1907 la regione di Siem Reap venne infatti restituita dal regno del Siam alla Cambogia e la soprintendenza alla conservazione archeologica di Angkor venne assegnata all' EFEO . Il primo soprintendente di Angkor fu Jean Commaille, ucciso da rapinatori nel 1916, [95] che aveva intrapreso la ripulitura di Angkor Wat e di parti di Angkor Thom, Bayon compreso. [96]

Gli anni venti videro un grande sviluppo dell'attività turistica e di restauro. Dopo due anni e mezzo di lavori il Museo nazionale di Cambogia venne inaugurato il 13 aprile 1920. Creato a Phnom Penh da George Groslier , ai tempi era dedicato ad Albert Sarraut . [97] Il 30 ottobre 1925 venne istituito per decreto del governatore generale dell'Indocina, Maurice Monguillot, il parco archeologico di Angkor, [98] [99] sebbene il numero di visitatori stranieri fosse ancora assai limitato. [N 21] Sotto l'attiva guida di Henri Marchal vennero intrapresi lavori di scavo e restauro su scala più vasta, in buona parte con il metodo dell' anastilosi , continuati con Georges Trouvè e Maurice Glaize .[100] Marchal operò per vent'anni, ritornando poi anche in tarda età a ricoprire nuovamente il ruolo di soprintendente. Non esitò ad attuare interventi radicali anche discutibili, utilizzando ad esempio il cemento . Nondimeno si evitarono crolli e deterioramenti ulteriori delle strutture. [101] In diversi casi si badò tuttavia a mantenere quel certo alone di abbandono che contribuisce al fascino di Angkor. Ad esempio nel Ta Prohm le radici dei grandi alberi [N 22] che abbracciano le opere in pietra vennero in buona parte risparmiate. Ciò però rende tuttora il mantenimento della struttura in qualche misura problematico. [102]

Dopo la prima mappa dettagliata del 1909, Marchal effettuò una mappatura più accurata negli anni venti. Creò inoltre delle strade di accesso pensate anche per l'uso turistico e pubblicò la sua Guide archéologique aux temples du Angkor nel 1928. [98] Già nello stesso decennio vennero organizzati rilievi aerei, particolarmente adatti a rinvenire vestigia di grandi opere difficilmente apprezzabili dal basso nella vegetazione subtropicale. Negli anni trenta Victor Goloubew li usò estensivamente nel tentativo di provare le sue ipotesi sulla capitale di Yasovarman, con al suo centro Phnom Bakheng, identificato come il Vnam Kantal menzionato nelle iscrizioni. [9] [95] George Coedès iniziò a pubblicare nel 1937 le Inscriptions du Cambodge e una serie di saggi fondamentali nella storiografia dei regni khmer, [89] basati sullo studio delle iscrizioni in sanscrito scoperte fino ad allora e il confronto con le cronache cinesi tradotte da Pelliot a inizio novecento.

Dopo la parentesi della seconda guerra mondiale e l'occupazione giapponese, l'opera dell'EFEO venne ripresa. Un notevole impulso alla ricerca archeologica venne dalla nomina a curatore di Bernard Philippe Groslier[100] , figlio di George, già attivo nella ricerca archeologica nel sudest asiatico, che continuò e ampliò l'opera del predecessore Jean Laur dalla fine del 1959. In quel periodo aumentò notevolmente il coinvolgimento di personale cambogiano a tutti i livelli, non solo come manodopera. [103] Malgrado dal 1970 la linea del fuoco corresse tra Siem Reap e Angkor, Groslier si sforzò di continuare i lavori, destreggiandosi tra le parti in conflitto e contando in larga misura su personale cambogiano. Nel gennaio 1974, dopo un ferimento ad opera di un giovane khmer, si risolse a partire definitivamente per la Thailandia. Col suo avallo, il Ministero della Cultura nominò come suo successore il primo Conservatore di Angkor cambogiano: Pich Keo. [104] Il sito venne in parte minato dai khmer rossi , che comunque non danneggiarono i monumenti, dalla cui grandezza erano in qualche misura ossessionati, [104] considerandoli in chiave nazionalista come un simbolo delle capacità del popolo khmer. [105] Vi furono anche visite selezionate, come quelle di Ceaușescu nel maggio 1978. [104]

I primi studiosi a tornare ad Angkor, malgrado l'incerta situazione politica, furono indiani. Un team di nove membri nel marzo 1982 eseguì infatti studi preliminari sullo stato di Angkor Wat e Bayon. [99]

I lavori di studio e restauro ripresero però in misura apprezzabile solo dopo il ritiro delle truppe vietnamite del 1989. Nel 1991 Federico Mayor, direttore dell'UNESCO, visitò il sito, che l'anno successivo venne inserito tra i patrimoni dell'umanità . [106] All'EFEO si unirono team giapponesi , dell'UNESCO e di altre organizzazioni, come il World Monuments Fund e il "German Apsara Conservation Project". Per coordinare i vari team e offrire supporto tecnico, nel 1993 venne creato lʾ International Coordinating Committee for the Safeguarding and Development of the Historic Site of Angkor (ICC), guidato da francesi e giapponesi. [107] [108] Dal lato cambogiano, il governo ad interim creò con l'aiuto internazionale già nel 1992 la National Heritage Protection Authority for Cambodia (NHPAC). [99] Nel 1995 per decreto reale venne costituito l'APSARA ( Authority for the Protection and Management of Angkor and the Region of Siem Reap ), con giurisdizione sul parco archeologico. [109] [110] A testimonianza del lavoro svolto, nel 2004 Angkor è stato rimosso dalla lista dei patrimoni dell'umanità che si trovano in stato di pericolo. [111]

Angkor è oggetto di ricerche eseguite con tecnologie moderne dalla metà degli anni novanta. Nel 1994 sono stati raccolti dati a mezzo radar per una mappatura ad alta risoluzione della regione tramite lo Spaceborne Imaging Radar-C/X-band trasportato dallo Space Shuttle Endeavour . Tali dati sono stati integrati da un rilevamento AIRSAR del Jet Propulsion Laboratory nel 1996. [112] Ciò ha permesso l'identificazione di strutture non visibili da terra e la formulazione delle ipotesi più aggiornate circa le dimensioni e la complessità della conurbazione di Angkor. [113] Nel 2012 si è cominciato ad usare estensivamente il rilevamento laser tramite Lidar . Questo ha permesso di evidenziare con una precisione che non era ancora stata raggiunta sia l'estensione dei sistemi di gestione idrica ad altre zone (come Koh Ker e il Phnom Kulen) [114] che altri elementi di Angkor, come i resti delle costruzioni non religiose, le cui tracce sono minime. I dati raccolti sembrano suggerire che la natura di Angkor non fosse quella di un unico centro altamente urbanizzato circondato da una vasta periferia rurale con densità demografica minore, ma che vi fossero diversi nuclei disseminati altamente urbanizzati in corrispondenza di diversi templi esterni al nucleo e al reticolato di canalizzazioni principale. [37]

Problematiche

Grazie alla sua fama, Angkor è stata oggetto di numerosi progetti internazionali di conservazione e restauro a partire dall'epoca coloniale, sebbene con varie parentesi causa la travagliata storia cambogiana del novecento. Del resto i materiali di cui sono costruiti i templi tendono a deteriorarsi nel clima tropicale, sia per le loro caratteristiche (l' arenaria tende ad esempio a sfogliarsi) che per cause chimiche e biologiche (ad esempio i sali ei batteri contenuti nel guano dei pipistrelli che li abitano) [115] . [116]

Con la fine della guerra civile negli anni novanta e il ripristino dei flussi turistici, uno dei pericoli principali per la salute dei monumenti di Angkor secondo gli esperti è costituito proprio dal massiccio afflusso turistico nella zona, che può causare danni diretti (danneggiamenti involontari e vandalismi) e indiretti. Ad esempio l'utilizzo eccessivo delle risorse idriche da parte delle strutture turistiche e dell'aumentata popolazione di Siem Reap potrebbe minare la stabilità del terreno. [117]

Furti d'arte e vandalismi

Causa anche le travagliate condizioni politiche e l'estrema povertà della popolazione, il saccheggio dei monumenti e il traffico di beni artistici è storicamente un grave problema in Cambogia. Statue ed altri manufatti vennero sottratti del resto già ai tempi del saccheggio di Angkor da parte dei thai nel quindicesimo secolo. A Mandalay sono esposte delle statue di bronzo khmer sottratte a loro volta ai thai dai birmani nel saccheggio di Ayutthaya . [118]

Famoso il caso che coinvolse nel dicembre 1923 un André Malraux ventitreenne. Egli asportò dei bassorilievi da Banteay Srei , sostenendo il suo diritto di farlo in quanto il tempio non era ancora stato classificato come bene archeologico e contestando il diritto esclusivo dell'EFEO a disporre dei manufatti khmer. [105] Condannato a tre anni di prigione, grazie ad una campagna guidata dalla moglie con il sostegno di intellettuali francesi come Breton , Gide e Mauriac , venne liberato e ritornò a Parigi nel novembre 1924. [119]

I templi più remoti e vicini al confine thailandese sono stati quelli in genere più saccheggiati nell'era moderna. Ciò non toglie che anche Angkor abbia subito danni rilevanti dal commercio illegale di opere artistiche o da semplici vandalismi. Ad esempio nel 1969 Groslier fece trasportare la nota statua del " re lebbroso " (che si ritiene essere una raffigurazione di Yama ) [120] al Museo Nazionale di Cambogia, sostituendola con una copia in cemento proprio per preservarla da vandalismi. [121] [N 23]

Durante la guerra civile e l'occupazione vietnamita alcuni monumenti vennero danneggiati o mutilati per ottenerne parti da rivendere.[122] I danni riportati durante il conflitto furono comunque tutto sommato minimi, in buona parte grazie al valore simbolico riconosciuto di Angkor. [123] Nella confusione politica dei primi anni novanta però il traffico di opere d'arte riprese vigore: statue, frontoni e architravi scolpiti presero la via della Thailandia. [123] A seguito della conferenza di Tokyo dell'ottobre 1993, dalla quale sorse l'ICC-Angkor, [107] il governo cambogiano promulgò una legge apposita contro il traffico di opere d'arte e con l'aiuto della Francia e dell'UNESCO creò un'unita di polizia specializzata, con il risultato di ridurre ai minimi termini furti e vandalismi a danno dei beni artistici.[122] Sono seguite inoltre iniziative per il recupero dei beni sottratti, come la pubblicazione di Looting in Angkor nel 1993 e nel 1997 da parte dell'ICOM ("International Council of Museum"), che riporta un inventario di opere rubate selezionate, catalogate dall' Interpol . [124] Il buon successo di tali iniziative permise alMuseo Nazionale di Cambogia di tenere nel 1999 una mostra di oggetti recuperati.[122]

Turismo di massa

Sul finire degli anni venti malgrado le difficoltà di accesso il sito cominciò a diventare un'attrazione turistica, inizialmente per un pubblico d'élite. Lo testimoniano l'apertura del Grand Hotel d'Angkor e lo sviluppo dell'originario villaggio di Siem Reap . Celebre la visita di Charlie Chaplin nel 1936. [125] La fine dei conflitti all'inizio degli anni novanta ha riportato ad Angkor il turismo di massa, con i relativi problemi di conservazione dovuti alla massiccia presenza di turisti, che nel 2007 ha superato i due milioni di presenze annue, [126] in larga percentuale asiatici. Punto principale d'accesso resta Siem Reap, dotata di un aeroporto internazionale con oltre un milione di arrivi l'anno [127] e di collegamenti con la Thailandia.

Sfruttamento delle falde acquifere

Correlato all'incremento del turismo e del relativo sviluppo di strutture di accoglienza è lo sfruttamento delle falde acquifere che esso comporta. Diversi esperti hanno espresso preoccupazione per le conseguenze che ciò potrebbe comportare sulla stabilità del suolo sabbioso sul quale sorgono i monumenti di Angkor, [128] anche perché la stagione di maggior afflusso turistico è quella secca. [126]

Cultura e religione

L'aspetto religioso di Angkor appare centrale. Strettamente legata all'organizzazione politica e ai fenomeni di centralizzazione politico-amministrativa che resero in buona misura possibile Angkor, [129] [130] [131] [132] la religione fu la fonte di ispirazione delle manifestazioni artistiche ed architettoniche khmer. [133]

Caratteristica appare la coabitazione di templi induisti e buddisti. Nell'impero khmer vi fu infatti compresenza e tolleranza di culti diversi, benché quello shivaita appaia religione di stato per buona parte della sua storia. [134] Già Yasovarman I, il fondatore di Angkor, costruì a sud del suo bacino artificiale templi dedicati al Buddha, oltre che a Viṣṇu e Śiva. [135]

La compresenza di elementi riferibili all' animismo originario (ad esempio il culto di pietre sacre in cui si ritiene infuso uno spirito) e al culto degli antenati ( Nak Ta ) è tra i numerosi aspetti rilevabili di eclettismo e sincretismo religioso, peraltro tipici dell'intero sudest asiatico. [136] [137] Del resto essi caratterizzano la religiosità cambogiana anche in tempi moderni, come in altri paesi in cui è maggioritario il culto Theravada. [130]

Pare i khmer non fossero granché interessati a questioni dottrinali, come testimonia la mancata fioritura di sette induiste e buddiste, caratteristica invece della penisola indiana. È probabile altresì venissero venerati, con rituali più semplici e altari costruiti in materiali deperibili, tutta una serie di divinità minori e spiriti il cui culto aveva tradizione ben più antica dei nuovi culti indiani. Maggiormente affini allo spirito religioso khmer, erano ritenuti più vicini alla quotidianità in quanto apportatori diretti di fortuna o sventura. [138]

Alla base delle testimonianze oggi più evidenti della civiltà khmer vi è un processo socioculturale chiamato tradizionalmente dagli studiosi "indianizzazione", tutt'altro che chiaro e univocamente definito e ritenuto pressoché unico nella storia delle civiltà umane. [139]

L'indianizzazione

Col termine "indianizzazione" (o "sanscritizzazione" o anche "arianizzazione") a partire dagli anni venti si è voluto delineare l'evidente adozione da parte di numerosi regni e culture sorti nel sud-est asiatico di religioni, mitologie e forme di espressione artistica estremamente affini a quelle indiane, come pure del sanscrito, delle leggi di Manu , di istituzioni e di un concetto di regalità tipicamente indiano . [25] [139] [140]

Le modalità con cui un processo di tale vastità e complessità possa essere avvenuto sono state ampiamente dibattute: nel tempo si sono succedute o affiancate diverse ipotesi e il termine stesso ha subito diverse reinterpretazioni e critiche. Appare comunque certo che l'instaurazione di tali costumi fu pacifica, non imposta. [140] [141] [142]

Si suppone tale processo sia cominciato verso l'inizio dell' era volgare , quindi in epoca pre-angkoriana, e sia durato 4-5 secoli. Vi sono indizi, come il ritrovamento di manufatti in vetro e perline, che rapporti quantomeno indiretti con la penisola indiana siano iniziati ben prima. Inoltre nei centri di artigianato costieri pare provata la presenza di artigiani indiani. [140] [142] Tuttavia è solo dal V secolo dC che l'utilizzo del sanscrito, di titoli onorifici e di sistemi di datazione indiani, nonché l'assorbimento di culti locali in una sovrastruttura induista e buddista , appaiono largamente diffusi. [142] In Cambogia le si devono tuttora costumi caratteristici, come l'utilizzo di posate e dita per mangiare, che ad esempio la differenziano dal vicino Vietnam. [140]

L'indianizzazione fu ritenuta un vero e proprio processo di civilizzazione, in cui i popoli locali erano grossomodo recipienti passivi, oltre che dai teorici della "Grande India", come Majumdar, dalla generazione di studiosi che si occuparono della decifrazione delle culture del sudest asiatico in epoca coloniale, tra i quali spicca Coedès , autore di Les états hindouisés d'Indochine et d'Indonésie . Vennero formulate ipotesi di evangelizzazione su larga scala da parte di bramini odi colonizzazione vera e propria da parte di gruppi di indiani, della casta dei mercanti o dei guerrieri. [25] [143] Tali ipotesi vennero riportate nelle sintesi di lavori precedenti come la monumentale A history of Southeast Asia di DGEHall. [141] [144]

Il concetto di indianizzazione venne sottoposto a una revisione critica nei decenni successivi da autori come Mabbett, che indicò anche l'opportunità di evitare la percezione della cultura indiana come un monolite omogeneo che gli appariva caratteristica dei sanscritisti. [145] In realtà già autori contemporanei a Coedes come Paul Mus ( Cultes indiens et indigenes au Champa , BEFEO, 33 (1933)) e Van Leur ( Indonesian Trade and Society , The Hague, 1955) avevano criticato l'implicito eurocentrismo e le modalità interpretative colonialiste secondo le quali le preesistenti culture indigene sarebbero stati meri recipienti passivi del processo. [141] Van Leur scrisse che gli elementi caratteristicamente indiani non erano altro che uno strato sottile sovrapposto alla preesistente cultura locale, [25] mentre Mus ipotizzò una "cultura dei monsoni", in cui giocavano un ruolo preminente divinità ancestrali protettrici dell'agricoltura, su cui si sarebbero innestati gli elementi indiani. [146]

Ipotesi successive, da Wolters in avanti, [147] furono in ogni caso maggiormente centrate sulla rielaborazione endogena, [N 24] interpretando l'indianizzazione come un cambiamento che ebbe le sue basi in culti e costumi preesistenti e la sua ragion d'essere in motivazioni locali, quali la creazione o il consolidamento di élite politiche, e mantenne carattere fondamentalmente autonomo. [31] Non vi sono ad esempio evidenze dell'adozione effettiva del sistema indiano delle caste ( varnas ) [146] [148] (sebbene alcuni autori indiani abbiano ipotizzato una qualche sua forma di applicazione, anche per un uso politico che non troverebbe precedenti in India), [142] né vennero adottate le prescrizioni alimentari del Manusmṛti, in quanto pesce e maiale venivano consumati, anche durante feste religiose. [134]

Il dibattito trovò cornice politico-filosofica più ampia in considerazioni centrate sulla fondamentale autonomia o eteronomia della storia del sudest asiatico, in riferimento al tormentato secondo dopoguerra. [141]

Generalmente si ritiene che un ruolo prevalente sia da attribuirsi agli scambi commerciali, probabilmente con le culture dvaravati e malesi più che direttamente con l'India, come testimoniato dai reperti correlati al Funan, e agli influssi delle popolazioni austromelanesiane fortemente impegnate nel commercio marittimo. [31] Un rapporto comunque indiretto con culture e regni indiani è testimoniato dal fatto che mai i regnanti khmer si rivolsero direttamente a corrispettivi indiani per approvazione o aiuto, al contrario di quanto ad esempio successe tra Vietnam e Cina. [146]

Il processo è riassunto da un mito fondatore, come in altri stati del sudest asiatico. Si tratta del matrimonio tra una principessa nāga e un principe straniero, il bramino Kaundinya, da cui sarebbe originato il popolo cambogiano. Viene riportato nelle cronache cinesi che parlano di Funan ed è un mito di origine indiana, cui è facile attribuire diversi significati altamente simbolici: unione tra natura e cultura, luna e sole e via dicendo, oltre al fondamentale ciclo delle acque cui sono collegati i naga. Il termine kambuja del resto appare già in un'iscrizione del IX secolo ei sovrani khmer basarono regolarmente la loro legittimità a governare su una vantata discendenza diretta dalla coppia mitica. [140] Ancora alla fine del XIII secolo Zhou Daguan riportava del legame mistico tra il re khmer e uno spirito-guardiano serpente che si presentava in forma femminile, a garanzia dell'armonia del regno. [149]

Lo shivaismo e il culto devaraja

Pur nell'eclettismo caratteristico khmer, testimoniato ad esempio dal culto di Harihara a Hariharalaya , ad Angkor fino al XII secolo assunse una rilevanza certa il culto shivaita . Furono infatti dedicati a tale divinità induista i templi principali di una lunga serie di regnanti, considerati veri e propri "templi di stato", che vi installavano un linga reale, [150] come in Champa. [151] Nelle iscrizioni i linga vengono citati con un nome formato da quello del regnante (o di suoi antenati) più il suffisso -īśvara, titolo di Śiva, secondo una consuetudine comune a diversi regni indianizzati dell'Indocina, ad ulteriore affermazione sacrale della legittimità del regnante, non essendoci all'epoca nozione di appartenenza ed obbedienza a uno stato impersonale. [152]

La diffusione di tale culto, anche in senso devozionale oltre che strettamente politico (vista la relazione particolare del regnante con la divinità e il suo presentarsi come veicolo e canalizzatore delle energie spirituali delle terre che controlla), [151] è stata correlata da Wolters alla presenza in terra khmer di asceti Pāśupata , testimoniata da iscrizioni del VII secolo in cui sono presenti invocazioni classiche di tale corrente, che ritiene Śiva l'essere supremo, di cui gli altri dei sono solo ulteriori manifestazioni. [151] [153] [N 25]

Nell'iscrizione della stele di Sdok Kok Thom viene menzionato largamente il culto devaraja , [N 26] di cui la stirpe sacerdotale di Sadaśiva, patrono del tempio, era officiante. Esso avrebbe legato Śiva alla persona del re, perciò divinizzandolo in vita. La rilevanza della stele come fonte primaria portò diversi sanscritisti ad esagerarne con ogni probabilità l'importanza, [154] che in effetti non ha trovato conferma in scoperte e ritrovamenti successivi. Nei decenni successivi vari autori, a partire da Filliozat, Kulke [155] e Mabbett [156] ne hanno ridimensionato la possibile rilevanza effettiva, [157] ponendo l'accento sul fatto che si trattasse di un oggetto che veniva spostato e ipotizzando una separazione di tale culto da quello del linga reale vero e proprio. [152] Kulke, notando la presenza in templi induisti moderni di immagini di Śiva che, al contrario dei linga principali, vengono spostate (ad esempio in occasione di festività), ipotizzò che il devaraja fosse una raffigurazione sacra in bronzo, una sorta di palladio che il re custodiva con sé, nel palazzo reale. Probabilmente i riti ad esso associati erano mantenuti segreti e l'aura di mistero che lo avvolge ha contribuito a mantenere aperto il dibattito. [158] [N 27] Nel 2001 Hiram W.Woodward jr.ha ipotizzato ad esempio un legame tra il devaraja e il fuoco sacro, che veniva trasportato in un'arca, come visibile in un bassorilievo di Angkor Wat. [159]

Architettura e scultura

Partendo dalla fondamentale ispirazione indiana, l'arte khmer trovò motivi espressivi originali, spesso condivisi con altre culture del sud-est asiatico. La stessa forma del "tempio-montagna" ad esempio è caratteristica della regione, dove compare nel V-VI secolo, e non trova espressione nelle culture della penisola indiana. [160] Similmente nel campo della scultura diversi studiosi hanno rilevato che già nel periodo più antico in cui avvenne la cosiddetta indianizzazione si assiste alla diffusione di stili e modelli che non hanno un chiaro precursore indiano né dimostrano stadi di sviluppo paralleli alla cronologia stilistica indiana. [161]

Il metodo costruttivo originario dell'intero Sud-est asiatico è il sistema pilastro-trave, legato all'utilizzo di materiali vegetali, primariamente legno e bambù per le strutture di sostegno e paglia o foglie per le coperture. I pilastri venivano conficcati a coppie nel terreno o in basamenti in pietra o mattone ei pavimenti spesso rialzati, per isolamento termico e protezione dalle inondazioni. Il tetto, elemento che godeva della massima visibilità, veniva realizzato a più livelli nelle strutture più grandi, in cui i pilastri anziché trovarsi agli angoli, come nella classica forma a capanna, erano interni. Vi era una forte componente animistica nell'associare i pilastri allo spirito dell'albero e nel caratterizzare come maschio-femmina la prima coppia di pilastri, spesso associandoli ad un antenato del rispettivo sesso. Tali forme antiche esplicano quindi una cosmologia originaria diversa da quella induista e buddista, che vi si sovrapposero nei primi secoli dell'era cristiana, assieme alla consuetudine tipicamente indiana di costruire edifici religiosi interamente in mattoni e pietra. [160]

I khmer continuarono a costruire le abitazioni e gli edifici a uso civile (compreso lo stesso palazzo reale) in materiali deperibili, principalmente legno, e ben pochi resti ne sono sopravvissuti. [7] Va inoltre tenuto presente che i templi khmer non erano deputati ad accogliere assemblee di culto. Edificati da re o aristocratici per accumulare meriti spirituali, [162] erano destinati a dimora degli dei cui erano dedicati, nella forma di una raffigurazione (un linga o una statua) permeata dalla divinità, installata in una stanza centrale di dimensioni ridotte. Ad esempio il santuario centrale dell'Angkor Wat misura solo 4,6 per 4,7 m. In molti casi un singolo tempio poteva ospitare una moltitudine di santuari secondari e raffigurazioni divine, spesso aggiunte in seguito, in special modo dal regno di Jayavarman VII in avanti. [163] Ad esempio Preah Khan originariamente ne ospitava 400 e ne furono poi aggiunte altre. [163] Alcuni templi induisti furono successivamente adattati a templi buddisti mentre altri, come Ta Prohm , lo furono fin dall'origine.

La struttura di base dei templi angkoriani del periodo classico è basata sulla cosmografia induista. La torre o tempio centrale ( prasat ) è in ogni caso dominante ed è spesso elevata su una terrazza o in cima a una piramide, nel caso del tempio di stato. Rappresenta il monte Meru , centro del mondo dove risiedono gli dei. Spesso è fiancheggiata da altri quattro torri minori, nella disposizione a quinconce . Le recinzioni quadrangolari, presenti nella forma più semplice fin dai templi preangkoriani di Sambor Prei Kuk, rappresentano le montagne che lo circondano e il fossato spesso presente simboleggia l'oceano. [163]

Considerazioni gerarchiche oltre alla distribuzione geometrica caratterizzano anche il tipo e la posizione degli elementi decorativi. Il tempio centrale è infatti decorato in modo più vasto e ricco, mentre mano mano che ci si allontana dal centro le decorazioni diminuiscono. [163]

Il ritrovamento di sarcofagi in diversi templi ha fatto ipotizzare già negli anni trenta che si trattasse anche di monumenti funerari, in special modo nel caso di Angkor Wat. Si ipotizza del resto che il corpo del re venisse cremato, con cerimonie simile a quelle di cui si hanno riscontri più avanti, tipiche anche del Siam, che facevano parte della trasmutazione reale in divinità. A distanza di decenni la funzione precisa e il modo in cui venivano utilizzati i templi rimangono però in gran misura ignoti e non si può escludere tale utilizzo. [54] [N 28]

Caratteristica peculiare di Angkor è la presenza di vasti bacini idrici ( baray e srah ), dighe che fungevano anche da strade soprelevate, fossati e canali, molti dei quali oramai disseccati. È oramai accettato che tale vastissimo apparato, studiato nella sua complessità solo negli ultimi decenni grazie a tecniche moderne di rilevamento aereo e spaziale, [37] [113] [164] svolgesse funzioni diverse: rituali, di controllo delle fasi di inondazione e di distribuzione dell'acqua in funzione irrigativa vera e propria, per quanto tale funzione pratica venga da diversi studiosi ritenuta minoritaria. [165] A volte al centro del bacino idrico, su un'isola artificiale, è collocato un tempio, come nel caso dei due mebon e del Neak Pean .

Stili

Gli studiosi hanno lavorato a lungo a una periodizzazione degli stili angkoriani, con un percorso parallelo a quello eseguito sulle iscrizioni. Ci vollero decenni, a partire dalla fine del XIX secolo, per arrivare a una datazione considerata sufficientemente affidabile dei monumenti. [N 29] Lo stile viene indicato col nome del tempio che primariamente lo identifica e al quale sono stati comparati altri allo scopo di individuare il periodo storico di appartenenza. [166]

- Stile " Preah Ko " (877-886)

- dal nome del più antico tempo sopravvissuto di Hariharalaya, capitale precedente Yasodharapura, noto per la bellezza degli architravi.

- Stile "Bakheng" (889-923)

- dal primo tempio-montagna di Angkor.

- Stile " Koh Ker " (921-944)

- la parentesi del regno di Jayavarman IV.

- Stile "Pre Rup" (944-968)

- la restaurazione di Angkor al ruolo di capitale ai tempi di Rajendravarman .

- Stile " Banteay Srei " (967-1000)

- il tempio omonimo, seppure di piccola scala e costruito da un aristocratico di corte anziché da un regnante, costituisce un punto di riferimento per il livello delle decorazioni.

- Stile " Khleang " (968-1010)

- le linee sobrie, la mancanza di decorazioni esterne ei caratteristici architravi con un kala o makara centrale caratterizzano questo stile, cui appartengono anche Ta Keo e Phimeanakas.

- Stile "Baphuon" (1050–1080)

- dal massiccio tempio montagna che impressionò Zhou Daguan alla fine del XIII secolo e il cui lunghissimo restauro è finito nel 2011. Esso individua uno stile caratteristico, in particolare per la dinamicità, seppur naive, dei suoi pannelli a bassorilievo.

- Stile classico o "Angkor Wat" (1080–1175)

- dal nome del maggiore e più noto dei templi di Angkor, espressione massima e considerata appunto classica dell'arte khmer. Altri templi nello stesso stile nell'area sono Banteay Samré e Thommanon .

- Stile barocco o "Bayon" (1181–1243)

- tempio emblema del grande e frenetico programma di costruzioni di Jayavarman VII. Vi appartengono diversi grandi templi anche in altre sedi, come Banteay Chhmar .

- Stile "post-Bayon" (1243–1431)

- espressione tipica ne è considerata la Terrazza del Re lebbroso , con raffigurazioni a bassorilievo di danzatrici, re demoni e nāga ricche di dinamismo.

Materiali

Vi è una continuità architettonica, oltre che storica, con i precedenti regni khmer Chenla . I templi più antichi di Angkor sono infatti costruiti di mattoni, come quelli di Sambor Prei Kuk . Al posto della comune malta veniva utilizzato un composto vegetale che garantiva una maggior compattezza estetica. In alcuni casi, come nel Prasat Kravan , le superfici in mattoni venivano lavorate. [46] Più comunemente esse venivano ricoperte di stucco lavorato, [160] di cui restano solo tracce, e dipinte a colori vivaci. Pigmenti sembra fossero del resto applicati in genere a tutte le superfici. Ancor oggi i bassorilievi di Angkor Wat riportano tracce dei vivaci colori (rosso, bianco, oro) di cui erano ricoperti, [167] sebbene non sia chiaro se siano stati presenti sin dall'origine o aggiunti successivamente. [46] Sono state trovate tracce di pittura anche a Preah Khan e Neak Pean . [46] [116]

Lo stucco utilizzato era composto di una calce ottenuta da sabbia e conchiglie, argilla (anche proveniente da termitai ) e leganti vegetali quali il tamarindo e lo zucchero di palma . Per garantire una miglior adesione, nelle pareti di mattoni e nella pietra venivano praticati dei fori (visibili ad esempio nel Mebon occidentale ) o un'abrasione superficiale. Vista la deperibilità, è certo che già all'epoca gli stucchi venissero restaurati con una certa frequenza e ne sono sopravvissuti pochi tratti, a testimoniare l'alto livello artistico ed esecutivo raggiunto, più che ad Ankgor stessa nel gruppo di Roluos . [168] [169]

L' arenaria , materiale pesante e dall'estrazione onerosa, che doveva essere trasportato dalle lontane cave del Phnom Kulen probabilmente per via fluviale, venne inizialmente riservato alle sculture ea particolari di pregio degli edifici, di solito altamente lavorati, come gli ingressi, le false porte, gli stipiti e le architravi. [168] In particolare per queste ultime veniva di solito usata un quarzo-arenaria molto fine. [170]

Un'arenaria molto fine ( grovacca ), di origine vulcanica, veniva utilizzata per le sculture interne dei santuari già in epoca pre-angkoriana. Ha la caratteristica di presentare una superficie molto liscia, di colore grigio scuro o verde scuro. Nei secoli XI e XII (periodo del Baphuon e dell'Angkor Wat) per opere scultorie veniva solitamente usata un'arenaria molto fine ricca di feldspato . Durante il regno di Jayavarman VII, periodo Bayon, venne usata un'arenaria fine ma immatura, ricca di inclusioni vulcaniche. [171]

Solo dalla fine del X secolo i Khmer furono comunque in grado di costruire templi interamente in arenaria, il primo dei quali sembra fu Ta Keo. [46] Mano a mano che aumentava la richiesta, ne venne usata di qualità spesso inferiore. [168] L'utilizzo dell'arenaria poneva diversi problemi strutturali, visto che ad esempio tende a sfaldarsi, soprattutto se utilizzata in un verso che non è quello di sedimentazione. Tuttavia ben si confaceva all'uso del falso arco (o più propriamente volta incorbellata) caratteristico dei templi khmer e in genere del sud-est asiatico. [160] Inoltre si tratta di una pietra facile da lavorare in superficie. Tale caratteristica permise ad esempio la stupefacente ricchezza di dettagli raggiunta nei pannelli a bassorilievo che ornano l'Angkor Wat. [46]

La laterite , materiale ricco di ossidi di ferro relativamente abbondante in zona e piuttosto resistente una volta solidificata, veniva utilizzata per elementi destinati a non essere lavorati sulla superficie, come basamenti, recinzioni ed elementi interni di sostegno. La superficie bucherellata che presenta una volta induritasi con l'esposizione all'aria è infatti poco lavorabile e solo occasionalmente veniva intagliata a formare modanature . [116] Di solito veniva ricoperta di stucco quando a vista. Trovò comunque uso più largo altrove che ad Angkor, ad esempio nei templi khmer in territorio thailandese. Dal XIII secolo compare con maggior frequenza in recinzioni e tetti, forse a causa di una richiesta troppo alta di arenaria o di una sua diminuita disponibilità. [46] [168]

Il legno veniva utilizzato per gli edifici non religiosi, a volte anche nei templi per la costruzione di tetti, celle o padiglioni, ed era comunque considerato materiale di pregio. [168] Anche per la deperibilità aumentata dal clima subtropicale cambogiano, ne sono stati trovati solo dei resti e indicazioni del suo uso, ad esempio nelle architravi nel terzo livello di Angkor Wat. [168] Si può avere un'idea delle lavorazioni cui probabilmente veniva sottoposto dalle porte e balaustrate in pietra, modellate a somiglianza di quelle in legno. [46]

Altri materiali utilizzati erano la ceramica e la terracotta, utilizzata per tegole di cui sono stati trovati resti. Ci sono diverse indicazioni circa l'uso di metalli in lastre come strato di copertura più esterno dei tetti di alcuni templi o per rivestire le pareti dei santuari centrali (come suggeriscono la mancanza di lavorazioni e dei fori regolari sulle pareti nel Preah Khan). [168] Zhou Daguan riferisce di piastrelle gialle dall'aspetto vetroso che ricoprivano i templi [168] e che il tetto del palazzo reale era ricoperto in piombo , come pure chiama il Baphuon "torre di bronzo ". [46]

Angkor nei media moderni

I monumenti di Angkor sono stati ovviamente oggetto di molti documentari, ma anche luoghi di riprese cinematografiche. Angkor Wat compare ad esempio in Lord Jim , film del 1965.

Nel 2001 il Ta Prohm appare in Tomb Raider con Angelina Jolie. L'attrice, affascinata dalla Cambogia, vi svolgerà in seguito una vasta opera umanitaria. [172]

Anche In the Mood for Love di Wong Kar-wai ha alcune scene girate ad Angkor.

In Transformers 3 è uno dei siti scelti dai Decepticon per il lancio dei loro pilastri.

Frasi e termini khmer ricorrenti

- Angkor

- "città", trascrizione khmer del sanscrito nagara

- Banteay

- "cittadella" o "fortezza", utilizzato anche per templi circondati da mura

- Baray

- bacino idrico artificiale

- Eśvara o Iśvara

- suffisso che indica il dio Śiva

- Gopura

- termine sanscrito che denota i padiglioni d'entrata

- Jaya

- prefisso sanscrito (जय) per nomi propri, significa "vittoria"

- Phnom

- "montagna"

- Prasat

- "torre", usato genericamente come apposizione nei nomi moderni dei templi

- Preah

- termine che riferito a una persona significa "eccellente", utilizzato per cose o costruzioni nel senso di "sacro" (es. Preah Khan significa "spada sacra")

- Srei o Srey

- "donna" ( Banteay Srei significa "cittadella delle donne")

- Ta

- "nonno", a volte più genericamente "progenitore" ( Neak ta sta per "progenitori" o "spiriti ancestrali")

- Thom

- "grande" ( Angkor Thom , "grande città")

- Varman

- suffisso che sta per "scudo" o "protettore" ( Suryavarman significa "protetto da Surya", il dio-sole)

- Wat

- tempio (buddista)

I templi

L'area di Angkor comprende decine di grandi costruzioni, fra cui:

- Ak Yum

- Angkor Thom

- Angkor Wat

- Baksei Chamkrong

- Banteay Kdei

- Banteay Samré

- Banteay Srei

- Baphuon

- il Bayon

- Chau Say Tevoda

- Baray occidentale

- Baray orientale

- Kbal Spean

- i due Khleang

- Krol Ko

- Lolei

- Mebon occidentale

- Mebon orientale

- Neak Pean

- Phimeanakas

- Phnom Bakheng

- Phnom Krom

- Prasat Kravan

- Preah Khan

- Preah Ko

- Preah Palilay

- Preah Pithu

- Pre Rup

- Spean Thma

- Srah Srang

- Ta Prohm

- Ta Som

- Ta Keo

- Terrazza degli elefanti

- Terrazza del re lebbroso

- Thommanon

Note

- Note esplicative

- ^ progetto multidisciplinare promosso dall' Università di Sydney in cooperazione con APSARA ed EFEO , vedi Angkor Research Program - Overview , su sydney.edu.au , The University of Sidney. URL consultato il 23 dicembre 2014 . , cui si sono aggiunti altre università ed enti, vedi Current projects , su sydney.edu.au , The University of Sydney. URL consultato il 23 dicembre 2014 .

- ^ Il progetto CISARK , a cura di EFEO e Ministero della Cultura e Belle Arti cambogiano, si è occupato della catalogazione dei monumenti khmer, anche in territorio non cambogiano

- ^ termine usato soprattutto in pali , la lingua dei testi del Buddhismo Theravāda , spesso "città fortificata", vedi ( EN ) TWRhys Davids, William Stede, Pali-English Dictionary , Asian Educational Services, India, 2007, ISBN 978-81-206-1273-0 .

- ^ Il termine compare per la prima volta nelle iscrizioni note ai tempi di Rajendravarman , alla metà del X secolo, mentre in quelle del IX secolo si fa riferimento al Phnom Bakheng come Yasodharaparvata ( parvata significa "montagna" in sanscrito), vedi Claude Jacques, History of the Phnom Bakheng monument ( PDF ), Phnom Bakheng workshop on public interpretation , ed.Jane Clark Chermayeff & Associates, World Monuments Fund, dicembre 2005, pp. 23-40, ISBN 978-99950-51-03-7 . URL consultato l'8 dicembre 2014 (archiviato dall' url originale il 16 maggio 2011) .

- ^ Tra le più antiche vengono considerate la K.557 e la K.600, ritrovate ad Angkor Borei e datate al 611, vedi MTStark in Norman Yoffee, Bradley L. Crowell (a cura di), 9. Textualized Places PreAngkorian Khmers and Historicized , in Excavating Asian History , University of Arizona Press, 2006, pp. 310-312, ISBN 978-0-8165-2418-1 . . La K.600 menziona il titolo vraḥ kamratāṅ añ , che suggerisce la comparsa dell'(auto)attribuzione di caratteri divini ai regnanti caratteristica della stirpe di Iśanapura , in cui si impose anche la successione paterna, vedi M.Vickery in David G. Marr,Anthony Crothers Milner (a cura di), Some Remarks on Early State Formation in Cambodia , in Southeast Asia in the 9th to 14th Centuries , Institute of Southeast Asian Studies, 1986, ISBN 978-9971-988-39-5 .

- ^ Per definirli storici come OWWolters, IWMabbett e C.Higham utilizzano il termine sanscrito maṇḍala . Tali entità sfuggono al concetto di stato proprio della tradizione occidentale e cinese, con confini fisici precisi, ai quali la storiografia precedente ha tentato di ridurli. Anzi in tale modello l'entità è definita dal suo centro piuttosto che dai suoi confini, vedi OW Wolters, The Professional Lives of OWWolters , in Craig J. Reynolds (a cura di), Early Southeast Asia: Selected Essays , SEAP Publications, 2008, ISBN 978-0-87727-743-9 . ; Fiorella Rispoli, Dal Neolitico all'età dei metalli. Dalle prime comunità agricole alle società complesse: Sud-Est asiatico , su Il Mondo dell'Archeologia , Treccani, 2002. URL consultato il 24 luglio 2015 . ; Charles Higham, 5.The Development of Maṇḍalas , in The Archaeology of Mainland Southeast Asia , Cambridge University Press, 1989, ISBN 978-0-521-27525-5 .

- ^ tale data in realtà non compare nella stele di Sdok Kok Thom ma viene inferita da altre iscrizioni del X e XI secolo, vedi Michael Vickery, A legend concerning Jayavarman II ( PDF ), su michaelvickery.org , 2004. URL consultato il 23 maggio 2015 .

- ^ Vickery si spinge a mettere in dubbio l'intera narrazione, mettendo a confronto le iscrizioni che ne parlano secoli dopo e suggerendo si tratti di un evento mitizzato per scopi politici contemporanei ad esse, vedi Michael Vickery, A legend concerning Jayavarman II ( PDF ), su michaelvickery.org , 2004. URL consultato il 23 maggio 2015 . e Michael Vickery, Resolving the Chronology and History of 9th R Century Cambodia , in Siksacakr , n. 3, Center for Khmer Studies, luglio 2001. URL consultato il 24 maggio 2015 (archiviato dall' url originale il 24 maggio 2015) .