Diskussion:Antonio Stradivari

| Zum Archiv |

| Wie wird ein Archiv angelegt? |

| Auf dieser Seite werden Abschnitte ab Überschriftenebene 2 automatisch archiviert, die seit 3 Tagen mit dem Baustein {{Erledigt|1=--~~~~}} versehen sind. |

1100 Instrumente?[Quelltext bearbeiten]

Wie kann man 1100 Instrumente in knapp 60 Jahren bauen? Hatte er ein Dutzen Helfer und hat bei jedem Instrument nur noch die letzten Feinheiten selbst gemacht? --Plenz 17:09, 26. Dez. 2006 (CET)

- Natürlich hatte er eine Werkstatt; hast Du den Film "Die rote Geige" nicht gesehen? Dunnhaupt 23:36, 1. Jan. 2007

- Ich kannte mal den Geigenbauer Karl Montag, der hatte auch eine Werkstatt (seltsames Argument!), aber er hat für eine Geige ein ganzes Jahr gebraucht, weil er alles allein gemacht hat. --Plenz 06:54, 2. Jan. 2007 (CET)

Die erste exakt datierbare Geige von Stradivari stammt aus dem Jahre 1666, die letzten drei baute er in seinem Todesjahr 1737, macht 71 Jahre aktiver Geigenbau, entspricht ca. 16 Instrumente pro Jahr. Für eine komplett von Hand gebaute Geige benötigt man lt. Möckel-Winckel: Die Kunst des Geigenbaus, ca. 150 - 180 Stunden (Viola und Cello entsprechend mehr). Da es zu Stradivaris Zeit keine 40-Stunden-Woche gab, ist das also ein normaler 'Ausstoß'. 88.64.22.144 10:27, 11. Jan. 2007

- Herbert K. Goodkind führt in seinem Werk Violin Iconography of Antonio Stradivari 709 Instrumente auf (620 Geigen, 18 Bratschen, 63 Celli und 8 andere). 88.64.22.144 10:31, 11. Jan. 2007

- Die Zahlen von Goodkind werden jetzt in der Liste der Instrumente von Antonio Stradivari erwähnt, in den Abschnitten zu Violinen, Bratschen und Celli. Das sind die erhaltenen Instrumente. Hier geht es um die Zahl Instrumente, die Stradivari gebaut hat, das sind noch mehr. --Lektor w (Diskussion) 22:21, 14. Sep. 2023 (CEST)

- 1100 ist eher eine veraltete Schätzung und die Aussage war im Artikel nicht belegt. Tarisio gibt „fast 1000“ an, wobei Streichinstrumente gemeint sind. Ich habe diese aktuellere Schätzung jetzt eingebaut (Edit).

- In dem Satz werden jetzt auch die 71 Jahre Schaffenszeit erwähnt, wie bei Tarisio und in einem obigen Beitrag (siehe Beitrag vom 11. Januar 2007: „71 Jahre aktiver Geigenbau“). Knapp 1000 geteilt durch 71 Jahre = ca. 14 Instrumente pro Jahr = im Schnitt 26 Tage Bauzeit für 1 Instrument. --Lektor w (Diskussion) 22:21, 14. Sep. 2023 (CEST)

- Zu den verständnislosen Ausgangsfragen von @Plenz ist noch zu sagen, dass "Werkstatt" hier von natürlich nicht im Sinn eines Raumes gemeint war, in dem Werkzeuge stehen, sondern im Sinn von Werkstatt (Kunstgeschichte), also der Beschäftigung von Werkstattmitarbeitern und Gehilfen. Wenn Karl Montag alles allein gemacht hat, dann hatte er eben keine Werkstatt in diesem Sinn. Und dass er für die Fertigung einer Geige ein Jahr brauchte heißt ja nicht, dass er das ganze Jahr rund um die Uhr nur an diesem einen Instrument gearbeitet hat: im Gegenteil beinhaltet der Prozess erhebliche Ruhezeiten, in denen die Hölzer geformt, sowie Lackierungen und Leim trocknen müssen. Daher kann der Bau ein Jahr dauern, aber in diesem Zeitraum kann ein einzelner Geigenbauer durchaus ein gutes Dutzend Instrumente parallel fertigen. Bei Beschäftigung von Mitarbeitern entsprechend mehr. --FordPrefect42 (Diskussion) 23:25, 14. Sep. 2023 (CEST)

- Ja genau. Ich glaube auch, bei „hat für eine Geige ein ganzes Jahr gebraucht“ war der Zeitraum gemeint und nicht der Arbeitsaufwand. Ich selber hätte schreiben sollen: „im Schnitt 26 Tage Arbeitszeit für 1 Instrument“ (nicht „26 Tage Bauzeit“).

- Jedenfalls ist man hier mehrheitlich der Meinung, daß es für Stradivari möglich war, in rund 70 Jahren rund 1000 Instrumente zu bauen. Ein Argument wäre noch: Zwei Drittel davon sind noch erhalten, was annähernd schon dieselbe Größenordnung ist. --Lektor w (Diskussion) 03:11, 15. Sep. 2023 (CEST)

- Neue Frage: Wie kommt man eigentlich auf diese Schätzungen wie „fast 1000 gebaut“? Gibt es Anhaltspunkte dafür, wie viele Geigen Stradivari gebaut hat? Geht man vielleicht von einigen Jahren aus, aus denen besonders viele Stradivaris erhalten geblieben sind, und sagt dann, so viele waren es dann wohl auch in den anderen Jahren, aus denen weniger Instrumente erhalten sind? --Lektor w (Diskussion) 03:30, 15. Sep. 2023 (CEST)

Ort und Jahr der Geburt unbekannt[Quelltext bearbeiten]

Ich habe heute den Geburtsort Cremona gestrichen. Tatsächlich ist nämlich weder das Geburtsjahr noch der Geburtsort bekannt. Für 1644 als Geburtsjahr spricht, dass auf dem Geigenzettel einer Geige aus seinem Todesjahr 1737 ein handschriftlicher Vermerk "d'anni 93" existiert, der von ihm selbst stammen soll. 13:01, 12. Jan. 2007 --RBauske

- Das widerspricht aber dem Artikel, wo es heißt, dass die Instrumente nach 1730 von seinen Schülern stammen. --Plenz 12:20, 12. Jan. 2007 (CET)

- Der Autor schreibt ja auch vorsichtig 'vermutlich' :-) W.H.,A.F.,A.E. Hill (3 englische Geigenbauer aus einer bekannten Geigenbauerfamilie) veröffentlichten 1902 ihr Werk Antonio Stradivari, His Life and Work. In diesem Standardwerk äußern sie keinerlei Zweifel, dass Stradivari bis zum Tod alle seine Geigen selbst gebaut hat und seinen Söhnen Francesco und Omobono höchstens Mitwirken an Kleinigkeiten erlaubte. Da die Geigenbauerfamilie Hill sicher diejenige ist, welche die meisten Stradivari- Instrumente im Original - und oft auch geöffnet - gesehen hat, neige ich dazu, ihnen zu glauben.

- Daher habe ich die entsprechende Zeile im Artikel eben modifiziert. RBauske 22:25, 12. Jan. 2007

Es gibt keinerlei Beleg für Cremona als Geburtsort. Der einzige Hinweis könnte sein, das S. auf seinen Zetteln die Formulierung 'Antonius Stradivuarius cremonensis' verwendet. Der erste Beleg für Stradivaris Existenz ist eine Geige von 1666 (die einzige, auf deren Zettel er sich als Schüler von Nicolo Amati bezeichnet) und in 1667 die Urkunde seiner Heirat mit Francesca Feraboschi in Cremona. RBauske (Diskussion) 13:55, 31. Jul. 2014 (CEST)

Unklarheit in Leben und Werk[Quelltext bearbeiten]

Ich habe noch einmal in der mir zur Verfügung stehenden Literatur nachgelesen: es ist zwar richtig, dass Stradivari 1680 das Haus an der Piazza S. Domenico (die Casa Picenardi) kaufte und mit seiner Familie dorthin zog. Aber wir wissen nicht, ob er sich erst dann selbständig machte. Er bewohnte seit 1667 mit seiner Frau Francesca Feraboschi die Casa dei Pescaroli und signierte Instrumente von ihm gibt es ab 1666. RBauske 22:57, 12. Jan. 2007

Welchen Leim verwendete Stradivari?[Quelltext bearbeiten]

Ich habe gehört dass Instrumente die mit Knochenleim gebaut werden nur so ca. 50 Jahre halten. Die Instrumente von Stradivari halten aber offensichtlich länger! Maikel 03:39, 5. Apr. 2007 (CEST)

- Er verwendete den zu seine Zeit üblichen Leim, wahrscheinlich einen Lederleim, also aus Tierhaut gewonnenen. Dieser hat den Vorteil, dass er sich mit warmem Wasser lösen läßt. Denn die Instrumente müssen zu Pflege-/Reparaturzwecken regelmäßig (alle 10 - 20 Jahre) geöffnet werden. Dass dieser Leim nur 50 jahre hält, ist mir neu. Möckel erwähnt in seinem Buch 'Die Kunst des Geigenbaus' (Verlag Bernh.Friedr.Voigt, Berlin 1954) nichts dergleichen. RBauske 20:52, 5. Apr. 2007

- Ich erfuhr das im Grab von Tutanchamun Möbel gefunden wurden, deren Bestandteile mit Knochenleim verleimt waren. Das dürfte etwas über die Lebensdauer derartiger Leime aussagen.

- Dazu kommt, das trockener Knochenleim sich weder zersetzt, noch schimmelt, noch von Schädlingen angegangen wird. Nässe und Wärme sind der Tod von Glutinleimen. --sleepytomcat (Diskussion) 17:24, 28. Jun. 2020 (CEST)

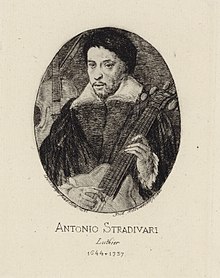

'Bild' von A. Stradivari[Quelltext bearbeiten]

Das hier gezeigte Bild ist von Antonio Campi (1536-1591) und kann nicht A. Stradivari darstellen, da dieser erst 1644 geboren wurde. Der Mann auf dem Bild ist Claudio Monteverdi. Erst später wurde dieses Bild als Vorlage für ein Bild von Stradivari benutzt. Nach heutigem Wissensstand gibt es kein authentisches Bild von Stradivari. RBauske 00:32, 3. Jan. 2008

- Gut aufgepasst, aber dann nimms doch raus!? ;) --Tibor Pluto 14:28, 8. Jan. 2009 (CET)

- Ich habe die Zeichnung jetzt gelöscht. Hier (Internet Archive) das Kapitel aus dem Stradivari-Buch der Hill-Brüder über dieses ähnliche Gemälde. Aus diesem Text geht hervor, daß es sich bei dem porträtierten Musiker nicht um Stradivari handeln kann. Dieselben Argumente gelten auch für die jetzt gelöschte Zeichnung.

- Das Gemälde wird in einigen Sprachversionen des Artikels Claudio Monteverdi verwendet. Allerdings nicht in dem ausgezeichneten englischen Artikel en:Claudio Monteverdi.

- Ob das Bild im Artikel Claudio Monteverdi verwendet werden soll, müßte auf der dortigen Diskussionsseite besprochen werden. --Lektor w (Diskussion) 12:13, 11. Jun. 2018 (CEST)

Grabstein[Quelltext bearbeiten]

Im letzten Absatz heißt es: „Als man die Kirche 1868 abbrach, wurde der Grabstein auf die Piazza Roma übertragen.“ Und was geschah mit den sterblichen Überresten von Stradivari? Für die ganze Episode fehlt ein Beleg. Auch in der Stadtgeschichte von Cremona ist darüber nichts zu finden – jedenfalls nicht in deutscher Sprache. Ein entsprechender Nachtrag und Einzelnachweis wären dringend angebracht. --Jochen (Diskussion) 10:50, 17. Jun. 2012 (CEST)

- Im Standardwerk über Stradivari der Gebrüder Hill von 1902 findet sich dazu ein ganzer Abschnitt, der diese Situation beschreibt. Im Nachdruck von 1963 auf Seite 20ff. RBauske (22:47, 11. Jan. 2013 (CET), Datum/Uhrzeit nachträglich eingefügt, siehe Hilfe:Signatur)

Mitwirken der Söhne / Anderer[Quelltext bearbeiten]

"vor 1725 lassen sich aber Spuren ihres Mitwirkens an den Instrumenten von Antonio nicht erkennen" - wie auch? Als wenn es möglich wäre zu erkennen, wer etwas zu welchen Teilen gebaut hat. Stil und Design mag individuell sein, aber wer geschnitzt und geklebt und geschraubt hat ist unmöglich zu differenzieren. --2A00:C1A0:4886:C00:6809:2EE3:2AA2:FE86 12:55, 3. Jul. 2018

- Ganz so unmöglich ist das nicht. Insbesondere an den Schnitzarbeiten kann man das manchmal erkennen. Ein Linkshänder benutzt z.B. ein Werkzeug anders als ein Rechtshänder. Mancher hat seine eigene Art, wie er die Reifen im Inneren schnitzt und anbringt u.ä. Dennoch ist bei solchen Aussagen zur Mitarbeit immer ein gewisses Maß an Spekulation dabei. Auch wird das Thema der Werkstattarbeit insbesondere bei alten italienischen Geigen und von Händlern ungern angesprochen. Denn wer beispielsweise eine Nicolo Amati kauft, möchte eigentlich gar nicht wissen, ob sie nicht zu großen Teilen von z.B. Giacomo Gennaro gebaut wurde, der in Nicolo Amatis Werkstatt arbeitete. Jakop Stainer hat daher oft auf seinen Geigenzetteln vermerkt: "m.p." d.h. manum proprium, mit eigener Hand.

- Bei Stradivari sind außer seinen drei Söhnen allerdings keine weiteren Mitarbeiter bekannt/nachgewiesen. RBauske (Diskussion) 20:03, 12. Jul. 2018